Hoy en día tenemos acceso a una gran cantidad de información sobre el universo. Podemos observar imágenes espectaculares de galaxias lejanas, medir el brillo de explosiones estelares y hasta detectar, aquí en la Tierra, señales de procesos que ocurren a escalas atómicas en los centros de las galaxias. Pero todo esto es nuevo, en lo que a la cosmología y al estudio del universo se refiere.

Tabla de contenidos

Apenas a comienzos del siglo XX, los astrónomos exploraban los límites de la Vía Láctea, convencidos de que nuestra galaxia constituía todo el universo. El desarrollo de instrumentos cada vez más precisos, junto con nuevas teorías para describir la gravedad y el comportamiento de sistemas a gran escala, marcó una revolución científica. Gracias a estos avances hemos podido desentrañar de qué está hecho el cosmos, cómo ha evolucionado a lo largo de su historia e incluso comprender que el universo se expande.

El universo estático de Einstein

En 1917 Einstein se preguntó cómo su nueva teoría de la gravedad, la Relatividad General, podía aplicarse no solo a planetas y estrellas, sino al universo entero.1 En aquel momento, a inicios del siglo XX, la visión dominante en astronomía y filosofía era que el universo debía ser eterno e inmutable. La mayoría de los científicos pensaban que el cosmos había existido siempre y que permanecería sin cambios a gran escala. Esta idea tenía raíces profundas tanto en la física clásica como en la tradición filosófica: desde Aristóteles hasta Newton, el universo era concebido como un escenario infinito y estático donde los astros seguían su curso eterno.2

Sin embargo, las ecuaciones de Einstein predecían que el universo debería expandirse o contraerse. Para evitar este resultado que indicaba un universo dinámico, Einstein introdujo un nuevo término en sus ecuaciones: la Constante Cosmológica –denotada por la letra griega Lambda, Λ– que funcionaba como una fuerza restauradora, equilibrando la gravedad y permitiendo un universo estático. El resultado fue el primer modelo cosmológico derivado de la relatividad general: un universo con geometría cerrada, semejante a la superficie de una esfera, lleno de materia, estrellas, galaxias, y estabilizado gracias a Λ. Así, Einstein logró un cosmos estático, en línea con la visión predominante de su tiempo.

Más allá de la Vía Láctea: las observaciones de Edwin Hubble

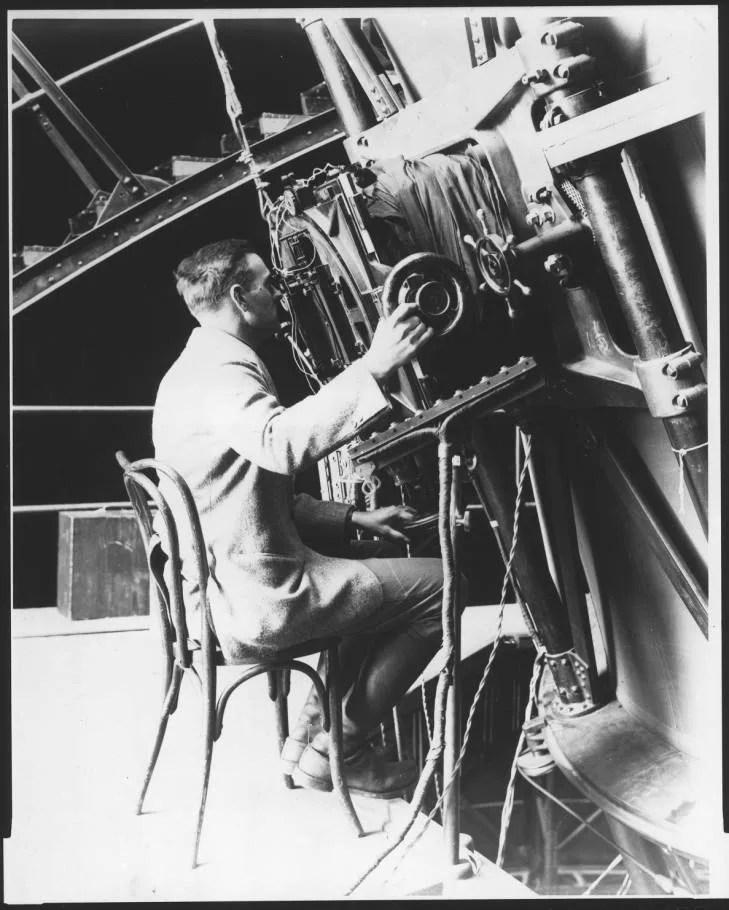

El astrónomo Edwin Hubble trabajaba con el telescopio ‘Hooker’ del Observatorio del Monte Wilson, en California, que en ese entonces era el telescopio más grande del mundo, con un espejo de 2.5 metros de diámetro. Su objetivo era observar y estudiar las llamadas “nebulosas”: manchas difusas que los astrónomos veían en el cielo y que no sabían con certeza qué eran. A la nebulosa más cercana observada le llamaron Nebulosa Andrómeda. Algunos pensaban que estas nebulosas formaban parte de nuestra galaxia en forma de cúmulos de estrellas o nubes de gas, mientras que otros sospechaban que podían ser sistemas estelares independientes, pero no había pruebas claras.

En 1925, Edwin Hubble reportó los resultados que obtuvo al analizar la información que había recopilado con el telescopio del Monte Wilson para observar las nebulosas. Descubrió algo que cambiaría nuestra visión del universo: las nebulosas no eran parte de nuestra galaxia, sino que eran galaxias independientes, localizadas mucho más allá de la Vía Láctea.3

Hubble demostró que las estrellas Cefeidas ubicadas en la nebulosa Andrómeda estaban a más de 2 millones de años luz de distancia, mucho más allá de los límites de la Vía Láctea, cuya extensión se estimaba en unos 100 mil años luz. Esto significaba que Andrómeda no era una nube dentro de nuestra galaxia, sino una galaxia independiente. Así, el universo resultó ser muchísimo más grande de lo que se creía.

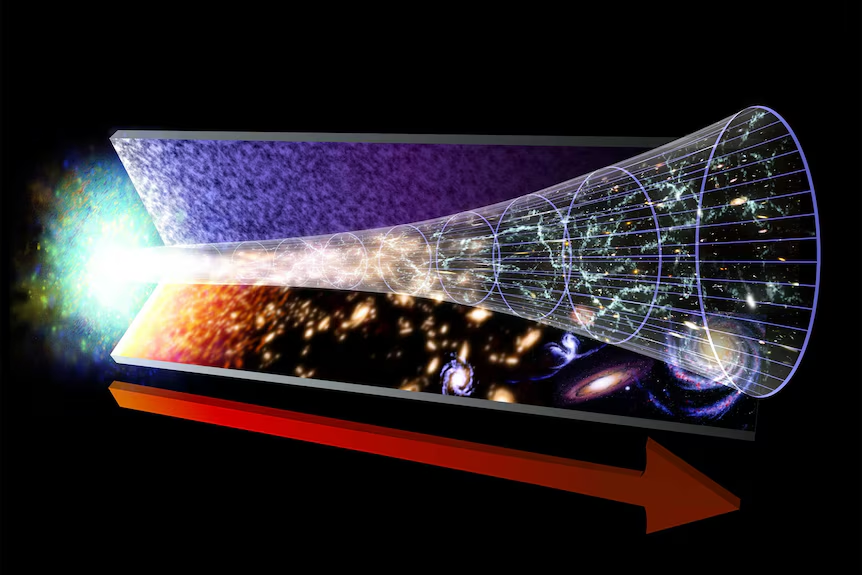

Universo en expansión

Continuando con sus avances observacionales, cuatro años más tarde Hubble dió un paso aún más revolucionario. No se conformó con demostrar que las nebulosas eran galaxias independientes: quiso estudiar cómo se movían en el espacio. Para esto, Hubble analizó la luz que nos llegaba de estas galaxias lejanas midiendo lo que se conoce como corrimiento al rojo.

Este fenómeno puede entenderse con un ejemplo cotidiano: el sonido de la sirena de una ambulancia cambia de tono cuando pasa frente a nosotros. Mientras se acerca, escuchamos un tono más agudo, pero cuando se aleja, el sonido se vuelve más grave porque el tamaño de la onda sonora crece a medida que se aleja de nosotros. Este fenómeno se conoce como efecto Doppler.

Con la luz ocurre algo parecido. Si una galaxia se aleja, las ondas de luz que emite llegan a nosotros estiradas, ya que la distancia entre la galaxia y nosotros crece. Así como con el sonido, este fenómeno se traduce a sonidos más graves, con la luz significa que el tamaño de la onda se recorre hacia la zona más roja del espectro visible. Por eso lo llamamos “corrimiento al rojo”.

Al comparar las distancias de las galaxias –estimadas gracias a las estrellas Cefeidas– con sus velocidades de recesión, Hubble descubrió una relación sorprendentemente simple: cuanto más lejos estaba una galaxia, más rápido se alejaba de nosotros. Este resultado se plasmó en lo que hoy conocemos como la Ley de Hubble.4

Con este descubrimiento, la noción de un universo estático e inmutable quedó definitivamente descartada, una visión del universo que incluso Albert Einstein había defendido al introducir en sus ecuaciones de la relatividad general la famosa Constante Cosmológica. Al conocer el resultado de Hubble, Einstein reconoció con ironía que aquella adición había sido su “mayor error”.5

Lambda regresa

Durante gran parte del siglo XX la expansión del universo se interpretó como un proceso desacelerado: como hemos aprendido, la gravedad es una fuerza atractiva. Por esto, si bien el universo se expande como observó Hubble, se esperaba que tal expansión fuera cada vez más lenta, frenándose debido a la gravedad de toda la materia del universo.

A finales de los 90’s, los astrónomos empezaron a usar las Supernovas Tipo Ia: cuando estas estrellas explotan tienen un brillo característico bien calibrado que permite medir distancias en el universo lejano.6

Los resultados fueron impactantes: en 1998 se descubrió que el universo no solo se expande, sino que lo hace de manera acelerada. Esto quiere decir que las galaxias se están alejando mutuamente, impulsadas por una fuente que aún hoy en día sigue siendo uno de los problemas sin resolver de la física.

Para explicar este extraño comportamiento del universo —que en lugar de frenarse por la gravedad, parece expandirse cada vez más rápido— los científicos volvieron a mirar una idea que Einstein había planteado en 1917: la Constante Cosmológica Λ. Esta constante adquirió un nuevo significado: ya no se interpretaba como un simple “truco matemático” para mantener un universo estático, sino como una forma de energía del vacío, una especie de fuerza invisible que impregna todo el espacio. De esta manera, Λ vuelve a las ecuaciones de Einstein para explicar la expansión acelerada del universo.

La Energía Oscura

A esta fuente de energía misteriosa que impulsa a todo el universo se le dió el nombre de Energía Oscura. Se la llama “oscura” no porque sea siniestra, sino porque aún no sabemos qué es exactamente ya que no la vemos, ni la podemos detectar de manera directa. Sin embargo, sabemos que está allá afuera porque observamos sus efectos en la expansión acelerada del cosmos.

En otras palabras, la energía oscura actúa como una especie de “motor oculto” que estira el universo a escalas gigantescas, y hoy en día se estima que constituye casi el 70% del contenido total del universo.

El descubrimiento de la aceleración cósmica fue tan revolucionario que en 2011 el Premio Nobel de Física fue otorgado a Saul Perlmutter, Brian Schmidt y Adam Riess, “por el descubrimiento de la expansión acelerada del Universo mediante observaciones de supernovas distantes“7. Su trabajo confirmó que la energía oscura domina la dinámica del cosmos y abrió un nuevo capítulo en la cosmología.

Ondas primigenias y la expansión del universo

Las supernovas han servido como “faros cósmicos” para analizar la expansión del universo. La luminosidad que emiten la podemos usar de forma estandarizada para estimar la distancia a la ocurren estas mega explosiones estelares. En este sentido, se les llaman candelas estándares, ya que al observar su brillo aparente desde la Tierra, podemos deducir a qué distancia se encuentran – cuanto más débiles se ven, más lejos están. Pero no es la única observación del universo que evidencia la presencia de energía oscura.

Con el desarrollo de modelos físicos del universo temprano —cuando todavía no existían ni siquiera los primeros átomos y el universo era una especie de plasma súper caliente— se pudo entender que la materia y la luz estaban tan estrechamente ligadas que producían ondas acústicas en este plasma primordial, como un gigantesco “sonido” cósmico.

Podemos pensar en esto como la onda que se forman en la superficie de un lago cuando lanzamos una piedra: imagina que sobre el lago hay hojas que cayeron de algún árbol cercano. Si arrojamos una piedra al lago, se produce una onda que se expande, arrastrando algunas hojas y a medida que la onda despeja el área que va recorriendo, acumula las hojas que va arrastrando a su paso. Este proceso deja un patrón y, aunque el agua se calme, la huella de esas ondas permanece.

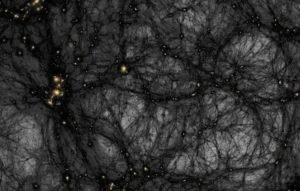

De manera análoga, las ondas acústicas producidas en el universo temprano arrastran el contenido de materia hasta cierta distancia. Una vez que se atenúan estos ecos primigenios, dejan una huella en la temperatura de la radiación del plasma primordial y, mucho más tarde, en la manera en la que se organizan las galaxias en el cosmos. Como la materia atómica que constituye las galaxias está compuesta sobre todo por partículas llamadas bariones, a este proceso de ondas primordiales se le conoce como Oscilaciones Acústicas de Bariones (BAO, por sus siglas en inglés).

Estudiar BAO también nos brinda información sobre la Constante Cosmológica y, en general, sobre la energía oscura. Esto se debe a que esas ondas primordiales se propagaron mientras el universo se expandía, dejando una huella en la forma en que la materia se distribuye a gran escala. Si la expansión fue más rápida o más lenta, la materia terminó agrupándose en mayor o menor medida, y esa diferencia es lo que hoy podemos medir en la distribución de galaxias.

DESI: ¿el comienzo del fin para Λ?

¿Y cómo medimos estas oscilaciones de BAO? ¿Cómo podemos revelar la distribución de materia en el universo? Para ello necesitamos saber la ubicación de las galaxias. Una posibilidad es por medio del diseño de telescopios espectroscópicos: no solo captan la luz de las galaxias como un telescopio óptico, sino que esta luz la descompone en sus diferentes frecuencias.

Esta descomposición es lo que llamamos espectro. Así, un telescopio espectroscópico no sólo toma imágenes del cielo, también analiza la luz de estrellas y galaxias separándola en colores, como un prisma. Esto permite saber de qué están hechas, a qué velocidad se mueven y qué tan lejos están. Gracias a estos telescopios hoy podemos hacer mapas en 3D del universo y entender cómo evoluciona con el tiempo.

Actualmente disponemos del Instrumento Espectroscópico de Energía Oscura, o DESI. Entró en operación en enero de 2022 y está ubicado en las Montañas Quinlan en el desierto de Arizona y Sonora, a 88 kilómetros al oeste-suroeste de Tucson, en Estados Unidos. DESI se propone trazar el mapa tridimensional más detallado del universo. Para ello, utiliza 5000 fibras ópticas con las que puede descomponer la luz de millones de galaxias y cuásares, midiendo cómo la estructura cósmica creció con el tiempo debido a la expansión acelerada del universo.

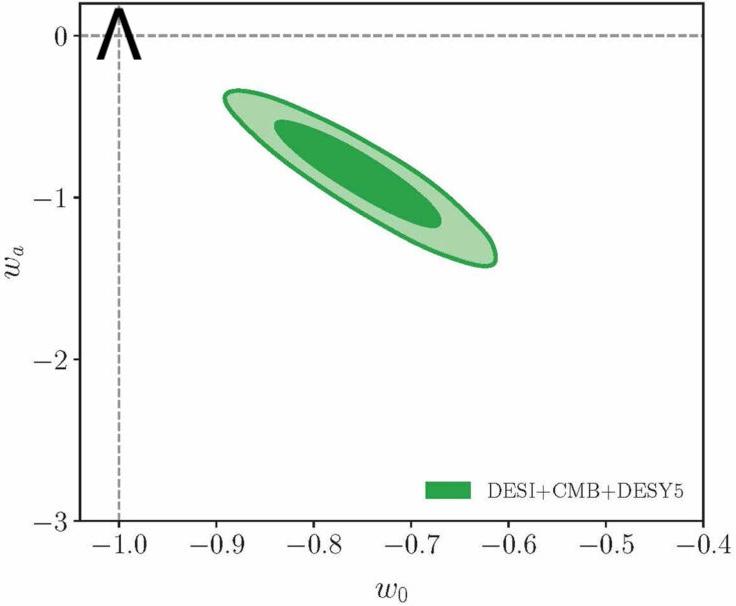

La energía oscura se puede describir por medio de un modelo matemático con dos parámetros: w0 y wa . Si los valores de estos parámetros son tales que w0 = -1 y wa = 0, tendremos que la energía oscura es producida por la Constante Cosmológica Λ, pero si los valores son distintos, estaremos en presencia de una nueva fuente de energía oscura.

Los primeros resultados de DESI han comenzado a refinar nuestras ideas sobre la energía oscura. Sus observaciones de BAO muestran que la energía oscura podría no ser simplemente una Constante Cosmológica, sino tener un comportamiento dinámico y variable, implicando que la energía oscura podría cambiar a lo largo de la historia cósmica.8,9 Esto podría romper paradigmas en la cosmología moderna.

Así, estamos en una época por demás interesante en la que estamos conociendo cada vez más nuestro universo, su dinámica y su composición. Durante décadas, la Constante Cosmológica Λ fue nuestra mejor explicación para la expansión acelerada del cosmos. Sin embargo, las observaciones de DESI podrían estar marcando un cambio de paradigma. ¿Será este el comienzo del fin para Λ?

- Cormac O’Raifeartaigh, Michael O’Keeffe, Werner Nahm y Simon Mitton, “Einstein’s 1917 static model of the universe: a centennial review”, 20 julio 2017. ↩︎

- Robert Rynasiewicz, “Newton’s Views on Space, Time, and Motion”, 22 agosto 2011. ↩︎

- NASA, “Hubble Views the Star that Changed the Universe”, 23 mayo 2011. ↩︎

- Ivan L., Zabilka, “Hubble Confirms the Expanding Universe”, 2023. ↩︎

- Ernie Tretkoff, “February 1917: Einstein’s Biggest Blunder”, 01 julio 2005. ↩︎

- U.S Department of Energy, “DOE Explains…Supernovae”. ↩︎

- The Nobel Prize, “The Nobel Prize in Physics 2011”. ↩︎

- DESI Collaboration, “DESI 2024 VI: cosmological constraints from the measurements of baryon acoustic oscillations”, 12 febrero 2025. ↩︎

- DESI Collaboration, “DESI DR2 Results II: Measurements of Baryon Acoustic Oscillations and Cosmological Constraints”, 26 marzo 2025. ↩︎